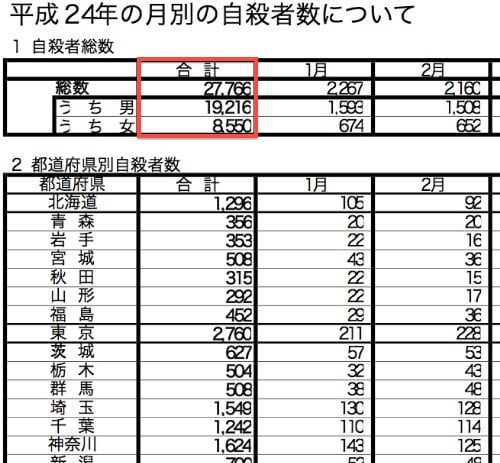

今日、警察庁が『平成24年の月別の自殺者数について(12月末の速報値)』を発表しました。

警察庁速報値より

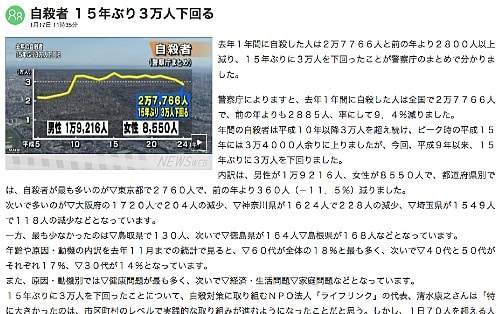

自殺による犠牲者数が15年ぶりに3万人を下回ったことを、あらゆるメディアが取り上げました。

毎日新聞は1面で報じました

朝日新聞は社会面で報じました

NHKニュース

けれども、フジノを含めた関係者にとって、この結果は『想定内』です。

東日本大震災が起こらなければ、すでに2011年の時点で3万人を下回ることは確実でした。

むしろ、災害に起因する『経済社会状況の悪化』によって自殺が増えてしまったという事実は、日本における自殺の発生メカニズムの『構造』そのものが今も変わっていないことを明らかにしました。

あらゆる社会状況の変化(例えば、失業率の増加など)に左右されない『生きやすい社会』へと日本が改善されなければ、自殺対策は成果が出たとは言えません。

また、

「犠牲者数が3万人を下回った」

というメディアのアナウンスによって世間の関心が低くならないように

フジノたち関係者は今まで以上に全身全霊を賭けて取り組みを進めなければなりません。

昨年12月24日、自殺予防総合対策センターは同センターHPにおいてこのように記しています。

平成24年1月から11月までの警察庁の自殺統計に基づく自殺者数からは、平成24年の自殺死亡者数が15年ぶりに3万人を下回ることが期待されます。

(中略)

その一方で、3万人を下回ることによって自殺対策への関心が薄れ、新たな自殺総合対策大綱(平成24年)の求めている地域レベルの実践的な取組への転換が滞ることも懸念されます。

こうした懸念を現実のものにしない為にも、今まで以上に力を入れた取り組みが不可欠です。

わが国は、あるひとつの方向に進み始めるとそれがブームとなって雪崩を打ってその方向に進んでいきます。そして、そのブームがおさまると、あっという間に「無かったこと」にされてしまい、一気に無関心化が進みます。

(数年おきに繰り返される「いじめ自殺の発生」と「マスメディアによる激しい報道」と「次のいじめ自殺が起こるまでの極度の無関心」がその顕著な例です)

自殺対策基本法が成立した2006年、世間は『自殺対策元年』ともてはやしました。

しかし、あっという間にマスメディアは忘れ去っていきました。

取り上げるのは、毎年1月の警察庁の統計速報の発表の時だけで、見出しは決まって「自殺3万人●年連続」でした。

このようなわが国の世論形成の傾向を考えれば、あっという間に自殺対策の重要性が忘れ去られる危険性は高いです。

全国の関係者のみなさん、絶対に、取り組みを弱めてはいけません。

むしろ、今こそ取り組みを強めていくべきです。

第1に、3万人を下回ったのは「最大限の努力を続けたからこそ」なのです。もしもこの努力を少しでも緩めた瞬間、また犠牲者数はすぐに増加するでしょう。

第2に、「若者の自殺が増えている傾向がある以上、取り組みは不十分」だからです。

msn産経ニュースより。森自殺対策担当大臣の指摘は正しいです

高齢の方々は、自殺のリスクが他の世代に比べて高い、と言われています。

全国では、すでに高齢化が進み終わって人口減少が始まっている地域があります。こうした地域では、高齢者(ハイリスク層)の減少に伴って、自殺の犠牲者数も減っていきます。

それによって、犠牲者の『数』だけを見れば、減少しています。

しかし、自殺対策の成果としての減少ではなくて、相対的にハイリスク者が減っただけのことで、実際には何の改善も起こっていないのです。

つまり、若者の自殺を大きく減らすことができて、初めて『科学的根拠』のある自殺対策が実現したと言えるのです。

統計を見る限り、若者の自殺は減っていません。

| 2001年 | 2011年 | ||

| 20才未満 | 586人 | 622人 | 36人増加 |

| 20代 | 3,095人 | 3,304人 | 209人増加 |

| 30代 | 3,622人 | 4,455人 | 833人増加 |

15〜39才まで死因の第1位は「自殺」です。圧倒的な多さなのです。

厚生労働省・人口動態(2010年より)年代別の死因順位

自殺対策に取り組んでいる我々の取り組みは、まだ十分に成果を挙げたとは言えません。

全国の関係者のみなさん、一緒にがんばっていきましょう。

ゼロになるその日まで、僕たちの仕事は終わりません。

さらに、犠牲者がゼロになる年が出たとしても、大切な人を亡くしたご遺族の悲しみが消える訳ではありません。

そして、未遂へと追い込まれる方がいる限り、『生きやすい社会』は実現していないのです。

まだまだ僕たちの仕事は何も実現していません。

いつの日か、本当のゴールが達成できるその時まで、みんなで困難に立ち向かっていきましょうね。

絶対に、僕もあきらめません。