奨学金問題全国対策会議が設立1周年

今日は、東京・四ツ谷にある日本司法書士会連合会ホールへ向かいました。

日本司法書士会連合会の会館

『奨学金問題全国対策会議・設立1周年集会』に参加する為です。

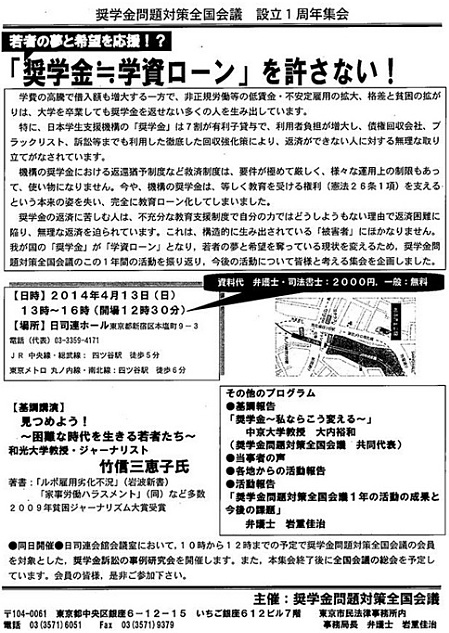

奨学金問題全国対策会議設立1周年集会のチラシ

大学・短大・専門学校などへの進学の為に奨学金(主に日本学生支援機構から)を借りた結果、多くの若者たちが借金地獄に陥っている現実があります。

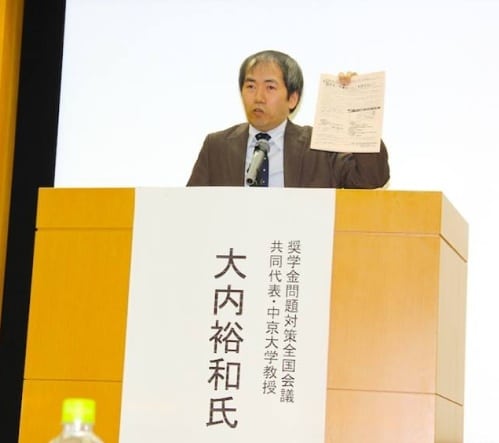

この現実を変える為に、大内裕和さん(中京大学・教授)を中心に、昨年3月31日に結成されました。

講演する大内教授

フジノは昨年210月に開催された『反貧困世直し大集会』の場で大内さんの活動を知り、それ以来、活動を注目して追いかけてきました。

- 奨学金問題の実態を知らせる様々な活動

- 奨学金問題で困っている人たちの交流の場づくり

- 学生たちへのアンケート調査の実施

- 奨学金ホットラインの設置など相談活動

- 奨学金裁判の提訴

- 署名運動

- 国会議員へのロビー活動

こうした『奨学金問題全国対策会議』の1年間の活動は、政府をも動かしつつあります。

会場にて(実はNHKディレクターの方が撮影して下さいました)

今日のプログラムは、下の通りです。

- 基調講演「見つめよう!困難な時代を生きる若者たち」

和光大学教授 竹信三恵子氏 - 基調報告「奨学金~私ならこう変える~」

中京大学教授 大内裕和(当会議共同代表) - 当事者の声

- 各地からの活動報告

- 活動報告「奨学金問題対策全国会議1年の活動の成果と今後の課題」

弁護士 岩重佳治(当会議事務局長)

フジノは、各地からの活動報告にとても励まされました。活動が全国に広まりつつあることを実感しました。

どんな環境に生まれても全ての人に「学ぶ機会」は保障されるべき

フジノは、教育こそ『貧困の連鎖』を断ち切る最大の武器だと考えています。

『愛知県学費と奨学金を考える会』の中京大学の大学生からの報告

だからこそ、低所得・貧困の世帯に生まれても誰もが『学ぶ機会』を保障されるべきだという政策を取ってきました。

市議会の内外で、小・中学生の『就学援助』、高校生の『給付型奨学金』を改善する為に活動を続けてきたのも、その為です。

そして、この問題も全く同じ想いで臨んでいます。

奨学金制度問題とは、一部の人々の問題では無い

現在では、大半の学生たちが『短大・大学・専門学校』への進学の為に、有利子の多額な『奨学金』(という名前の実質的には『学資ローン』)を利用しています。

全国アンケートの報告書

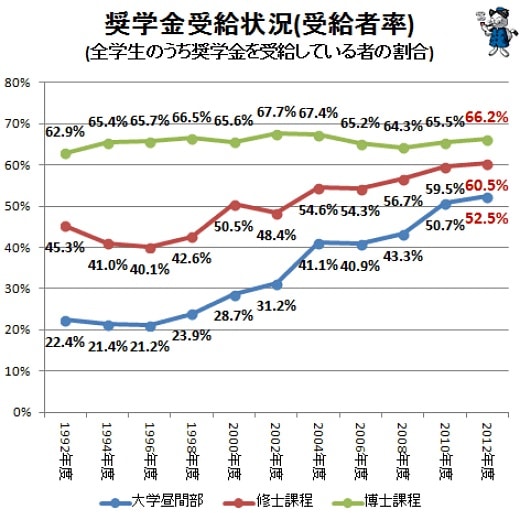

大学生(昼間部)のうち、奨学金を受給している割合は大きく増加しました。

かつて1996年度は21.2%でしたが、2012年度には52.5%まで増加しています。つまり半数以上が奨学金を受給しているのです。

奨学金受給状況(大内裕和教授・配布資料より)

しかもこの奨学金は、民間の学資ローンよりも高い利率の劣悪な制度なのです。

卒業後、長期にわたって奨学金の返済に苦しめられている人々に対して、世間の目は厳しく「大学は義務教育では無い」「借りたんだから支払うのは当たり前」といった、誤った『自己責任論』が蔓延しています。

『北海道学費と奨学金を考える会インクル』の橋本佑樹弁護士&高校の先生からの報告

けれども、奨学金の現実の姿を知れば、世間のみなさんの考え方は必ず変わるはずです。

政府もようやく動き出したけれど、今も問題だらけ

この1年間の活動が大きく成果を挙げて、政府も動きました。

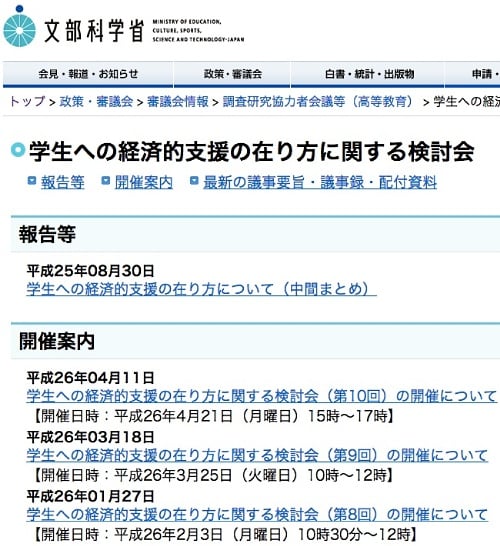

文部科学省「学生への経済的支援の在り方に関する検討会」

文部科学省は検討会を設置して、

- 学生への経済的支援の意義

- 経済的支援の在り方

- 所得連動返還型奨学金の具体化

などの検討を行ないました(現在も引き続いています)。

こうした結果、2014年度予算案が成立して、以下の改善点が決定しました。

政府の2014年度予算における奨学金制度の変化

- 無利子の奨学金の事業費が156億円増加

- 無利子の奨学金の貸与人数を2万6000人増加(42万6000人→45万2000人へ)

- 有利子の奨学金を6万人減少させる(101万7000人→95万7000人へ)

- 真に困窮している奨学金返還者への救済措置

- 延滞金の賦課率を10%→5%へ引き下げ

- 経済困難を理由とする返還期限猶予年数を5年→10年へ延長

- 返還期限猶予制度の適用基準の緩和

また、こちらは独立行政法人日本学生支援機構が出した「平成26年4月から返還に関する制度変更があります」のおしらせです。新年度からの改善点が記されています。ぜひご覧下さい。

沖縄なかまユニオンの方からの報告

けれども、こうした改善策では不十分です。

今日の集会でも、現場からの声としては「焼け石に水でしかない」「抜本的な解決策ではない」というものでした。

岩重事務局長から、1年間の成果の報告と2年目の活動に向けて

引き続き活動を続けて、さらなる改善が必要です。

これからも「学ぶ機会」を保障する為に全力を尽くします!

以前にも記しましたが、フジノの親友も奨学金を借りて大学に進学して、卒業後は本当に苦しみながら長期にわたって返済を続けていました。

奨学金の返済の為に生活が立ちゆかなくなるような現状は、異常です。

今では非正規雇用が圧倒的に増えて、卒業後に就職ができたとしても所得は極めて低い人々が増えています。

返したくても返せない人々に債権回収会社がムリな取り立てをしかけて生活を破綻させてしまうような現状は、完全に間違っています。

何よりも、誰にも『学ぶ機会』を保障することは『国の力』を高めることでもあります。

自然の資源が無いわが国では、教育によって人材を育成することこそが『国家の戦略』であるべきです。

いち市議としてのフジノには、目の前の市民のみなさまの暮らしを守ることにひたすら取り組むことが全てです。

しかし、目の前の市民の方々の暮らしを守ることこそ、この国の活力を高めていくことに直結しているのだと強く信じています。

政治・行政は、全てのこどもたちがどんな環境にあっても『学ぶ機会』を必ず守る義務があります。

フジノは、その実現に全力を尽くしていきたいです。