「ララ物資」について学ぶ為に見学へ

今日は、横浜・みなとみらいにある『海外移住資料館』へ向かいました。

『終戦69年特別展示:ララってなあに?日本を助けたおくりもの-ララ物資にみる海外日系人との絆』

を見学する為です。

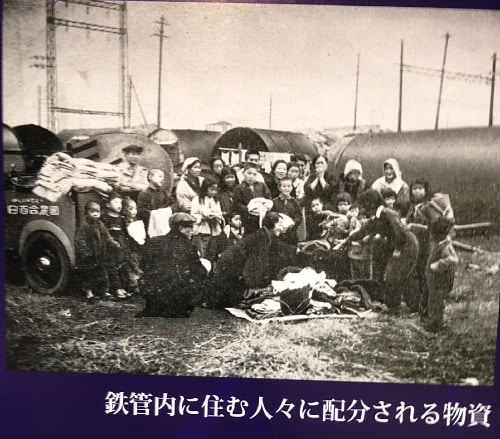

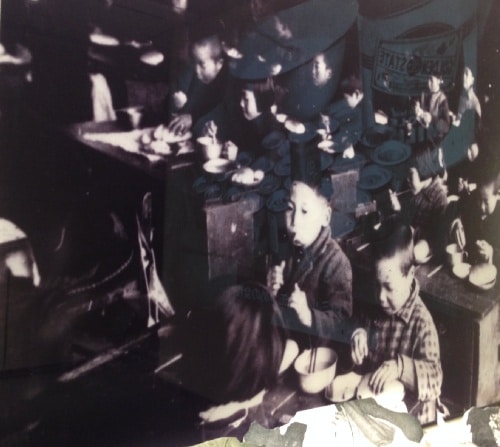

さきの大戦後、日本全国で食料をはじめあらゆる物資が不足して、国民は激しい困窮状態に陥りました。

餓死者が月に数十人というまちもありました。

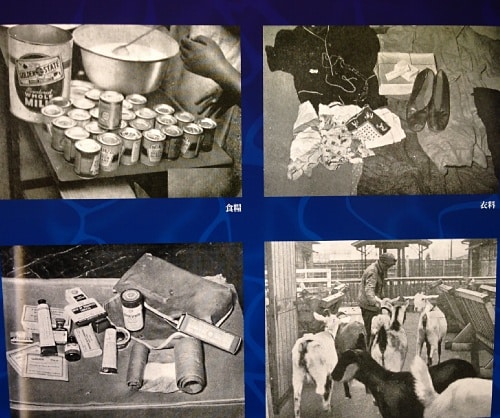

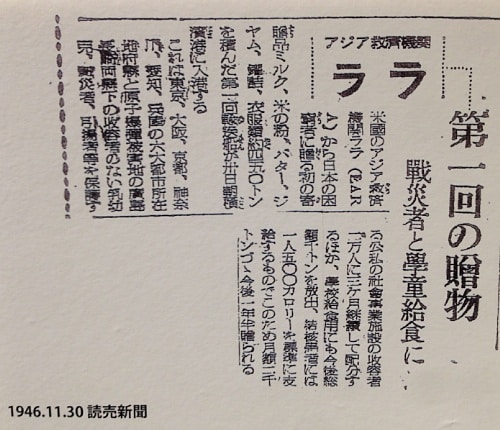

そこに、アメリカから『ララ』(Licensed Agencies for Relief in Asia)の名前で、食料・医薬品・衣料・学用品などの大量の救援物資が日本に贈られました。

宗教団体や慈善団体などアメリカ人の善意によって集められた支援物資だと言われてきました。

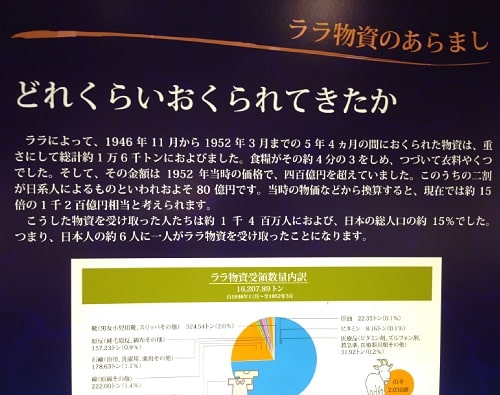

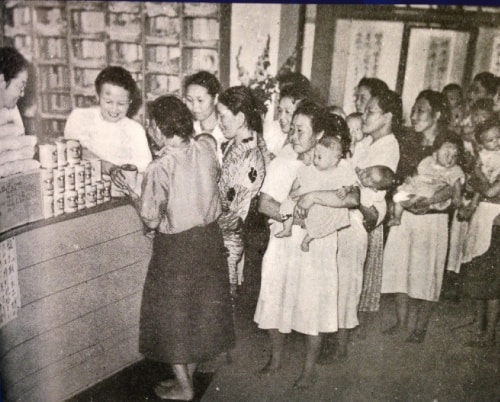

こうした支援物資を受け取ったのは、約1400万人。

当時の日本の総人口の約15%、つまり6人に1人がこの支援物資を受け取った計算になります。

これは『ララ物資』の名前で知られています。

『ララ物資』は終戦後の日本国民を飢えと寒さから救った、と言われています。

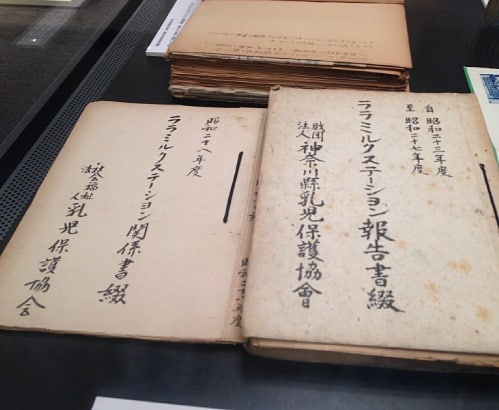

ヤギのお乳が赤ちゃんのミルクやタンパク源としてとても貴重で、ヤギを日本に送る運動をおこした宣教師ニコルソン氏の活動は、国語の教科書(昭和25年)にもとりあげられました。

日本の給食は「ララ物資」のおかげでスタートできた

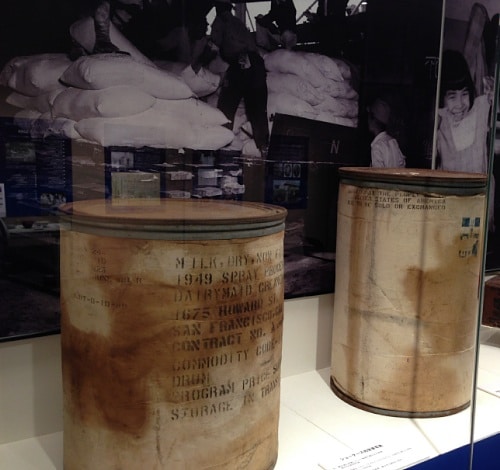

だいたい65才以上の方であれば、幼い頃に『脱脂粉乳(スキムミルク)』を給食で飲んだ、という記憶があると思います。

「あれはマズかったんだよ」

というお話をフジノも聴かせてもらったことがあります。

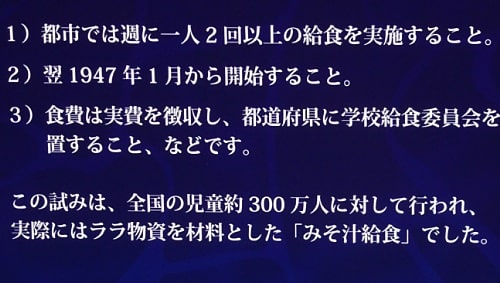

戦後のこどもたちの栄養状態を改善する為に、『学校給食』がスタートしました。

『学校給食』を始めることができたのは、脱脂粉乳や大量の小麦粉など『ララ物資』の存在のおかげだったのです。

この莫大な支援物資のおかげで、初めて給食をスタートすることが可能になったのです。

ここまでは、フジノも一般的な知識として知っていました。

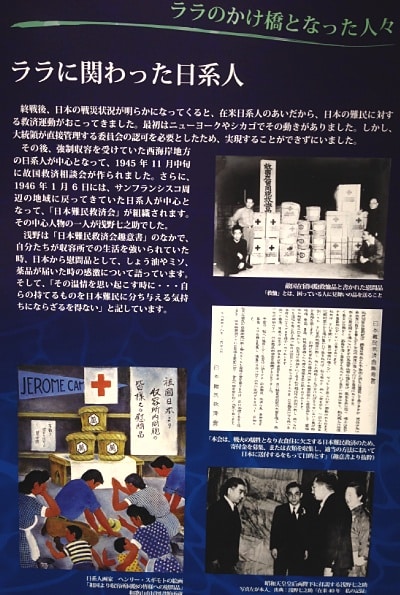

日本からの移民や日系人が支援物資を送ったことを、アメリカは日本国民に隠した

この『ララ物資』は「善意のアメリカ人からの寄附による支援物資だ」と記憶している方々が大半ではないでしょうか。

フジノもそのように聴いて、今日までずっとそう記憶していました。

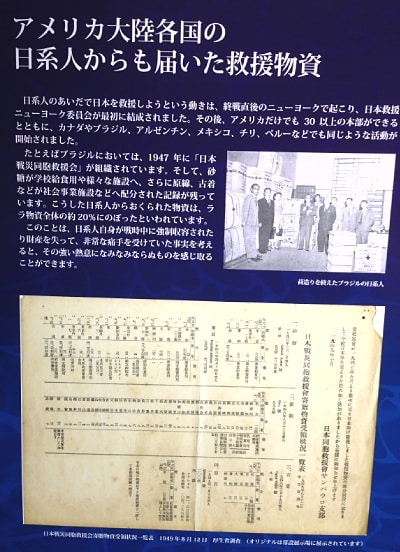

でも、実際は『ララ物資』の一部は、海外に移民していた日本人とその子孫である日系人から送られていました。

終戦直後のニューヨークからその動きが始まり、ラテンアメリカ各国の日本人・日系人の間で活動が広がっていきました。

『敵性国民』として強制収容されていた日本人・日系人たちが、祖国への支援物資を送る為に奔走して『ララ物資』は実現したのです。

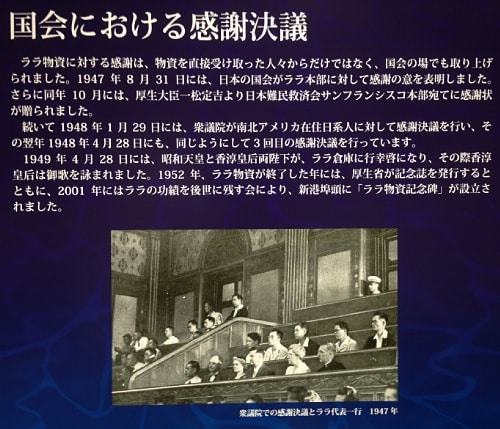

しかし、当時のGHQは、この事実を日本人には隠していたのです。

フジノは今日、この展示を観て初めてその事実を知りました。これはとても大きなショックでした。

同時に、祖国を離れて移民として暮らす日本人、そして日系人の多くの方々が、母国の為に尽力して下さったことを知り、とてもありがたく感じました。

●

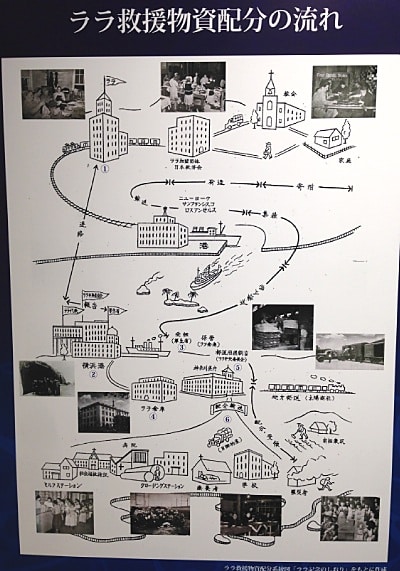

また、『ララ物資』がまず横浜港に全て運ばれて、そこから日本政府に引き渡されて、全国へと送られていたことも初めて知りました。

こどもたちの栄養状態を守りたいという時代を超えた普遍的な願い

終戦から約70年の今、フジノは中学生の栄養状態を守りたくて中学校給食の導入に向けた活動をしています。

「乳幼児の栄養状態を改善したい」というのが約70年前の日本の課題でした。

「2014年の今、中学生の栄養状態を守りたい、だなんて、まるで戦後みたいでフジノは時代錯誤じゃないか」と思われてしまうかもしれません。

けれども、生活保護を受けている方々の数が、戦後最大となっているのが今の日本です。

こどもの6人に1人が貧困である、という現実があります。

だから2014年の今も、全てのこどもたちの栄養状態を守りたいという願いは、戦後も今も全く重みは変わらない、とフジノは信じています。

日本の『給食』の源流を学びたい、とか、戦後の栄養状態を改善するきっかけになった『ララ物資』について学びたい、とか、いろいろな想いがあって今日ここを訪れたのですが

改めて、自らの取り組むべき課題の重要さを再確認させられました。

時代を超えても、こどもたちを健やかに成長させてあげたいという願いは変わらないのだと感じました。

歴史を学ばねば良い未来を作れない

明日、終戦記念日を迎えます。

戦争の惨禍を再び繰り返さない為には、とにかく過去の歴史を直視して学ばねばならないと感じています。

特に、いち市議会議員とはいえ、政治の側に立つ人間であることを自覚して、過去の歴史の中からその過ちを直視して現在に活かすように常に努力することが良い未来を作ることにつながるのだと常に意識していなければならないと感じています。