「若年性認知症支援者連絡会」に参加しました

今日は、第2回となりました『若年性認知症支援者連絡会』に参加しました。

横須賀市では、『若年性認知症』の本人と家族が住み慣れた地域で、その人らしく生活することができる支援体制づくりを行なってきました。

その取り組みの1つとして『若年性認知症支援者』を養成しています(事務局は、福祉部高齢福祉課・家族支援係です)。

若年性認知症支援者連絡会に参加しました

市の養成講座を終えた『若年性認知症支援者』は早くも67名にものぼりました。

その支援者のみなさまの情報交換・意見交換の場がこの『連絡会』です。

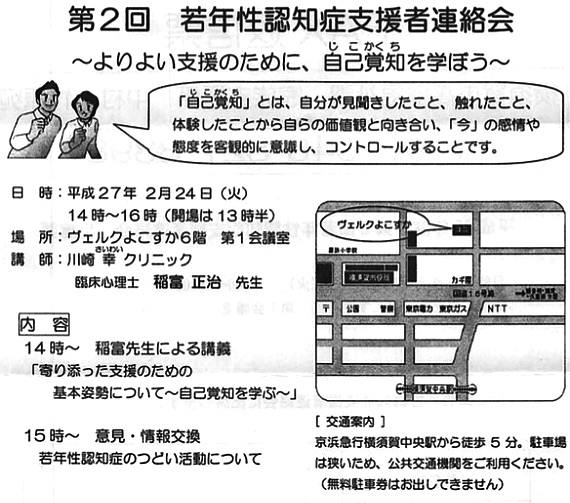

「第2回若年性認知症支援者連絡会」おしらせチラシ

今回(第2回)は、支援者同士の情報交換に加えて、講師をお招きして『支援の為基本姿勢』などを習得することを目的に開催しました。

第2回若年性認知症支援者連絡会・プログラム

- 講義 「寄り添った支援のための基本姿勢について~自己覚知を学ぶ~」

※自己覚知…「今」の気持ちを客観的に意識し、コントロールすること - 意見・情報交換

若年性認知症のつどい活動について

参加者は35名!(ご本人・当事者が4名、支援者等が23名、ご家族が8名でした)

かねてから『若年性認知症』の方々とご家族の支援に取り組んできたフジノとしては、少しずつ成果が出てきたことを実感しつつあります。

臨床心理士の稲富正治先生の講演をお聴きしました

まず第1部は講演です。

講師の稲富正治先生

講師は、稲富正治先生(川崎幸クリニック・臨床心理士)です。

「川崎幸クリニック」ホームページより

デーマは『寄り添った支援の為の基本姿勢について〜自己覚知を学ぶ〜』です。

稲富先生のお話にも熱がこもってきました!

意見交換会、支援者団体の立ち上げが提案されました

続く第2部は、『意見交換会』です。

ここで、事務局側(=福祉部高齢福祉課)からひとつの提案がなされました。

「今までは行政主導で行なってきた若年性認知症の方々の支援者養成ですが、約70名と一定の規模になりました。

今後も市が支援を続けるのは当然のことですが、『市民主体の支援者グループ』を立ち上げてはいかがでしょうか?」

というものです。

「市議会議員」という立場ではなくフジノもまたひとりの「支援者」として参加しています

フジノはこれに賛成しました。

元とは言えば、フジノが市議会で提案して予算化された取り組みであり、反対する理由はありません。

ただ、養成講座を終えて活動をしておられる市民のみなさまの側にとって

「行政側に突然手を離されたというようなご不安をお持ちにならないか?」

とじゃっかんの不安はありました。

もちろん市民主体の『支援者グループ』が立ち上がった後も、今後も市は全力で後方支援を行なっていきます。

けれどもそのフジノの心配は杞憂に終わりました。

『意見交換』の結果、みなさまのご賛同をいただき、今後、リーダー的な役割を果たして下さる方々も選ばれました。

今日の結論によって何かがすぐに変わるということはありませんが、『官主導』の支援者養成がひとつのステップを登ったのだと受け止めています。

『若年性認知症』に限らず、当事者(=ピア)の持つ力を最も大切なものだとフジノは受け止めています。

同じ立場の想いを共有できる『家族会』、さらには支援する立場の方々、それぞれが良い意味で独立しあうことが大切だと考えています。

そして、政治・行政は、当事者のみなさまや現場のみなさまの声をお聴きしながら制度や法律を変えていくのが仕事です。

しっかりとみんなでスクラムを組んで、若年性認知症の方々やご家族の方々を全力でサポートしていきます!