三浦半島片麻痺「絆」主催の講演会へ

今日は、ウェルシティで開かれた『三浦半島片麻痺「絆」』主催の講演会に参加しました。

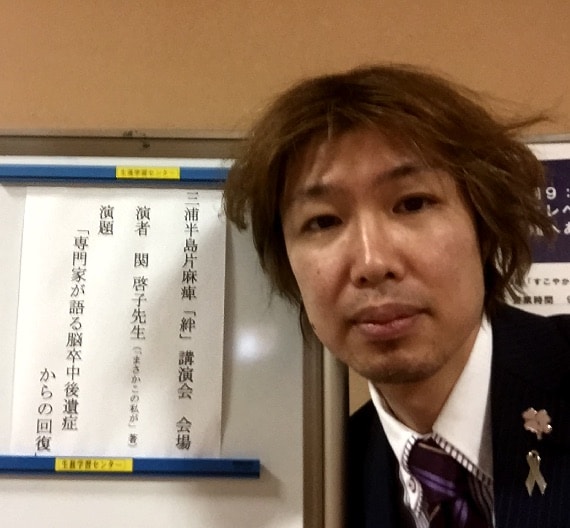

「当事者が語る脳卒中後遺症からの回復」会場にて

脳卒中などの後遺症(麻痺や記憶障がいや言語障がいなど)や高次脳機能障害などの当事者によるピア活動の会です。

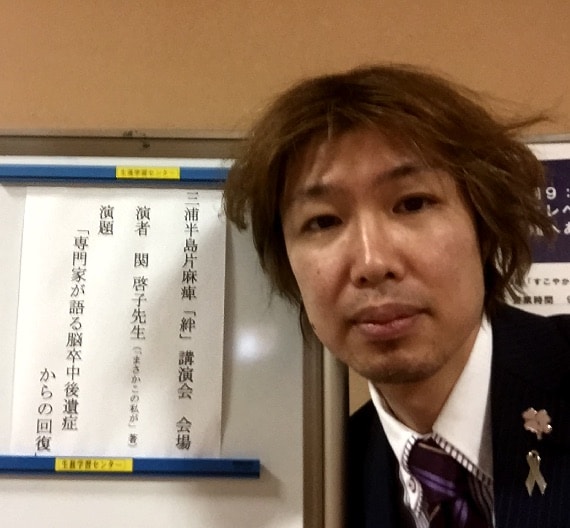

2015年4月14日・神奈川新聞より

蘇武春男さんらが中心となって活動しておられます。

脳卒中を発症して回復までの道のりを語って下さいました

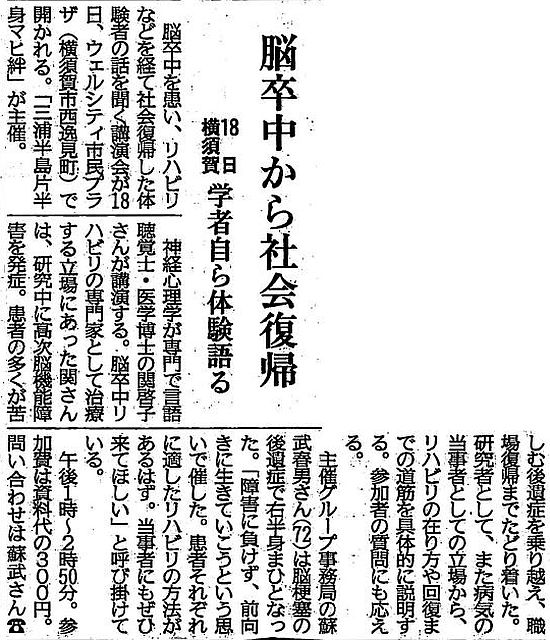

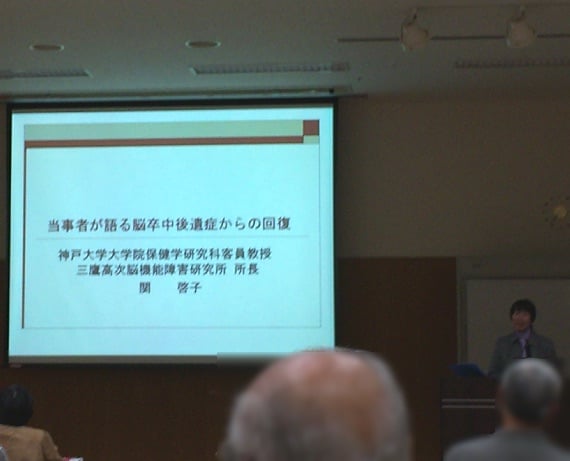

まず、関啓子さん(神戸大学大学院保健学研究科客員教授、三鷹高次脳機能障害研究所所長)の講演が行われました。

タイトルは『当事者が語る脳卒中後遺症からの回復』です。

関啓子さんの著作

関先生は、言語聴覚士(ST)です。

もともとは言語聴覚士として『支援をする側』だった関先生自らが脳卒中を発症して、高次脳機能障害となり、回復に至るまでをお話して下さいました。

ダディさん(音楽療法士)のウクレレ演奏と語り

次に、ダディさん(音楽療法士)による『ウクレレ演奏』です。

「脳卒中の徹底的な予防」と「発症後の治療・リハビリ」はフジノの大切なテーマです

かつて約30年間にわたって、『脳卒中』は日本人の死因第1位でした。

現在では医学の進歩によって、脳卒中を発症しても亡くなる確率が下がりました。

それでも日本人の死因第3位を占めています。

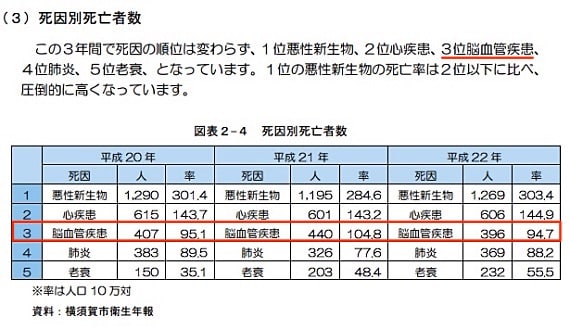

「横須賀市健康増進計画(第3次)」より

横須賀市民の死因でもずっと第3位なのです。

ですから、『そもそも脳卒中を発症しない食生活や生活習慣』を市民のみなさまに持っていただく予防の取り組みは、フジノにとって大きなテーマです。

僕個人としても脳卒中との闘いは、大切なテーマです。

ご存知の方も多いと思いますが、フジノの父は脳卒中によって植物状態になってしまい、すでに11年になります。

脳卒中を発症した後の経過は、様々です。

高次脳機能障害になる方もいらっしゃいます。

そして今日の『三浦半島片麻痺「絆」』のみなさんのように、半身マヒになる方もいらっしゃいます。

リハビリテーションも近年進化はしてきたものの、実際にはとても当事者の方々にとって生活のしづらさは大きいです。

『生活習慣病』から『脳卒中』になる方がとても多いのですが、そもそも生活習慣を改善することで予防ができるのです。

予防に取り組む新たな部署を設置するよう提案し実現するなど、これまでもフジノは『予防対策』に力を入れてきました。

しかし、フジノはさらに予防の為の取り組みに力を入れていきたいです。