2015年度前期の講義「支援機器活用の最前線」が最終回でした

夕方から東京・青山一丁目の国際医療福祉大学院へ向かいました。

国際医療福祉大学院の玄関にて

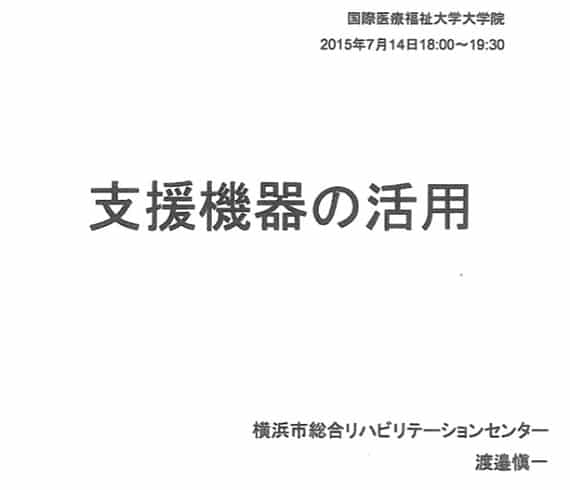

一コマ目は『支援機器活用の最前線』です。

今夜の講師は、渡邉真一先生(横浜市リハビリテーション事業団)です。

今夜の講師・渡邊慎一先生

4月14日からスタートした2015年度前期の講義『支援機器活用の最前線』の最終回となりました。

総括:支援機器の今後に向けて

今夜の講義もとてもたくさんの学びがありました。

半年間の学びは、フジノの視野を大きく広げてくれました

この半年間をふりかえって、受講しようと決意した目的よりもさらに大きな成果が得られたことを感じました。

そもそもフジノは『支援機器』『福祉機器』の必要性は、実体験として祖父・父との暮らしの中で理解していたし、政治家として高齢者保健医療福祉に関わる中で実際にかいまみてきました。

けれども、今まで『支援機器』について体系的には学んだことがありませんでした。

また、世界中の最先端の動向を学ぶ機会もありませんでした。

それがこの半年間の講義のおかげでよく理解できました。

さらに、「大きく視野が広がった」ということを感じました。

まず『支援機器』を使うことで『認知機能』などが改善されるのは、当然のことです。それは単に第1段階に過ぎません。

それ以上に求められている本質的なことに改めて目を向けさせていただき、支援機器活用の必要性を改めて学ぶことができました。

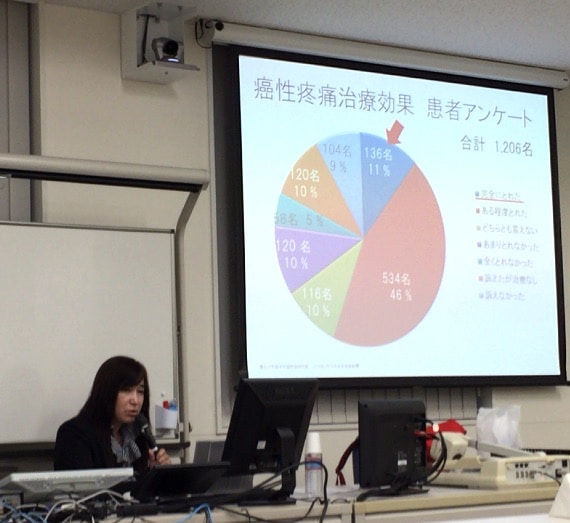

5月「現場からの発信:ターミナルケアにおける支援機器」では講義の深さに涙が出ました

生きることそのもの・最期の瞬間の迎え方そのものも『支援機器』の在り方ひとつで大きく変わることもよく分かりました。

地域包括ケア実現の為にも支援機器の活用は不可欠です

『地域包括ケア』を実現するには(例えば「ときどき入院、ほぼ在宅」のようなイメージです)、要介護度が上がっても安心して自宅で暮らせなければいけません。

また、ただ『自宅』に居るだけではダメです。

『病院』のかわりにただ『自宅』に居る、『施設』のかわりにただ『自宅』に居る、それではダメなのです。

人が人らしく居られる為には、他者との交流・地域との交流をはじめとする『社会参加』が可能でなければなりません。

そこで『支援機器』の存在が必要になるのだとつくづく感じました。

つまり、地域包括ケアを実現する為には、ひとりひとりの社会参加の機会を広げられる支援機器の存在が不可欠なのです。

●

すでに2015年の現在でも介護人材・福祉人材の確保が極めて厳しい現在で、2025年〜2050年にむけてさらなる人材不足が見込まれています。

パルロの実物と、実際に導入されている施設での映像を観て、その効果の高さに驚きました(5月の講義)

そうした状況に対して、ロボットなどの新しい『支援機器』の存在はマンパワー不足に対応できる可能性があります。

また、介護人材・福祉人材のマンパワー不足だけでなく、ご家族の介護に対しての救いになる可能性もあります。例えば、すでに開発されている『支援機器』でも腰痛への対応や心身の苦痛をかなり軽減できます。つまり、介護疲れを軽減することにもつながります。

講義は夜なので、窓の外の景色はいつも夜景でした

このように書いてくると良いことばかりに思えてきますが、決してそうではありません。

同時に、『支援機器』の導入にあたってのリスク管理の重要性も学びました。

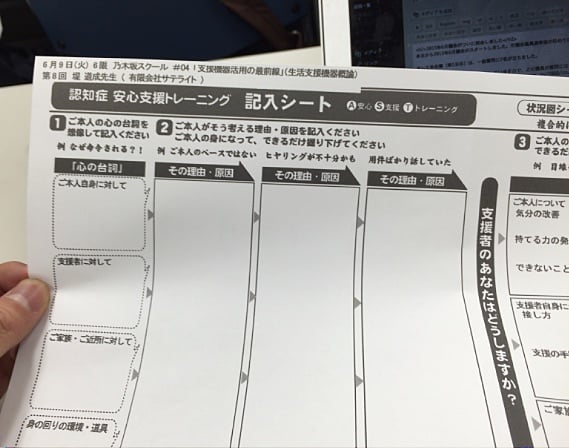

6月の体験演習「福祉用具安全確認トレーニングと認知症安心支援トレーニング」より

あらゆる機会において言えることですが、導入にあたってひとりきりで判断することはリスクを過小評価してしまいます。

チェックシート

ここでも多職種連携でのチェックが大切だと感じました。

●

今回の講義の受講者はやはり現場の方々が多い印象でした。政治家で参加していたのはフジノだけ。

どの講義を受けるときもフジノは

「これを活用可能にする為にどうやって政策的に落としこんでいくべきなのか」

といつも考えながら講師のお話を伺っています。

実は、政策的にどのような支援機器への関わりができるか、現時点ではフジノには消化しきることができませんでした。

神奈川県といえば黒岩知事のリーダーシップでロボット特区などの取り組みが有名です。支援機器のさらなる発展につながる環境づくりが政策的に進められています。

では、横須賀市ではどうすれば良いのでしょう。

また、横須賀市に暮らす市民の方々の為に、ご家族(ケアラー)の為に、介護職員のみなさまの為に、フジノはどう政策に『支援機器』の活用を位置づけていくべきなのでしょうか。

そこがまだ見つけることができずにいます。

ただ、悲観はしていません。視野を広げてもらえた以上、さらに学び考えていけば良いのです。

人が人として生きていき、人生の最期を終えるその瞬間まで、その人の想いをサポートし続けられる地域包括ケアの実現に向けて、さらに努力をしていきたいです。