神奈川大学・浅野史郎先生の「地方自治論Ⅱ」へ

今日は横浜の白楽にある神奈川大学・横浜キャンパスへ向かいました。

神奈川大学・横浜キャンパスへ

昨年に続いて、浅野史郎教授(アサノ先生)の講義『地方自治論Ⅱ』に、ゲストスピーカーとしてお招きいただいたのです。

地方自治論Ⅱシラバスより抜粋

アサノ先生と約300名の学生のみなさんの双方に政治家フジノが試される1コマ100分間です。

アサノ先生から今年与えられたテーマ

宮城県知事の現役時代は『改革派知事』として全国に知られたアサノ先生。

アサノ先生とフジノ(もろに逆光ですね)

そんなアサノ先生の前で僭越ながら、昨年の講義では16年間の地方議員としての経験と経験を通じたフジノの『地方自治への想い』を語ってきました。

今年はアサノ先生から新たなテーマを依頼されました。

「とても嬉しいテーマ」であると同時に「すごくチャレンジングだ」と感じました。

嬉しい理由は、フジノにとって議員提出の条例案づくりこそ議員の重要な役割だと考えてきたからです。

否決こそされましたが、初当選後わずか4ヶ月(2003年9月議会)ですでに議員提案で住民投票条例案を出したくらいです。

1年生議員でしたが明確に「条例提案は議会の大切な役割だ」と強く意識してきました(*)。

そうした想いを持ち続けてきたことが現在の横須賀市議会の『政策検討会議』にもつながったと考えています。

単なる行政の監視機能だけでない議会の役割を語れることは、だから嬉しいテーマなのですね。

でもその一方で

「18~22歳の学生のみなさんにとって条例づくりなんてあまりにも日常生活とかけ離れているのではないか」

とも率直に感じました。

そこをどれだけリアルに身近で大切な事柄だと感じてもらえるか、それがアサノ先生から与えられた本当のテーマだと受け止めました。

このドアの向こうに約300名の学生が待っています

(*)2000年1年間に全国の市議会で議員提出された議案はわずか3.2%しかなく、その大半が政策提案や新規の条例ではなく議員報酬や議員定数の改正ばかりでした。

こうした状況を打破して『自治・分権』を目指す為に2000年の地方分権改革が行なわれました。

その1つとして、議会の議案提出には議員定数の8分の1が必要だったのが、定数の12分の1に引き下げられました。

この流れの中で2003年に初当選したフジノは常に議会改革を強く意識していました。

議員にしか語れない「政策過程論」を語ってきました

今日は2部構成でお話をさせていただきました。

- 行政の監視機能だけではない横須賀市議会=『政策検討会議』の設置と年1本の条例策定

- 具体例として『いわゆるごみ屋敷対策条例』について

- どうして条例を作る必要があったのか?

- 策定のプロセスと条例の具体的な内容について

- 条例成立後の動き

- ある1つの事例について

- 行政代執行をイベントのように取り上げたメディアの馬鹿騒ぎ

- その後、現在はどうなっているのか

- 今後の条例改正の必要性はあるか

- 市民の権利が衝突した時にあなたが議員だったならばどう対応するか

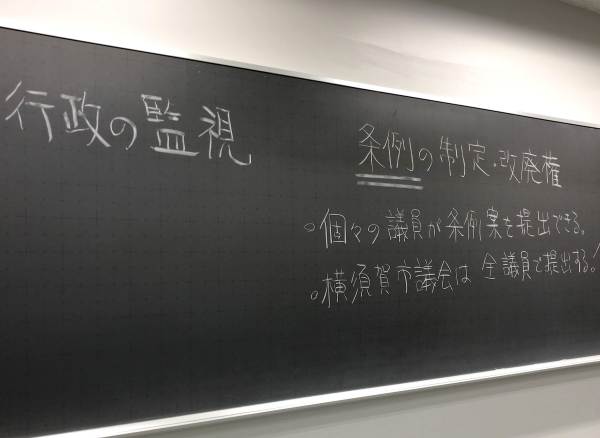

テレビで国会中継が流れるように、市議会でも本会議や委員会の場で行政の監視機能を行なっています。

世間一般に知られているのはこの側面です。

加えて、もともと横須賀市議会では市長が提出した予算案の修正案を可決したり、個々の議員が議員提出議案を提案したり、条例の制定・改廃権を持つ議会の役割が活かされてきました。

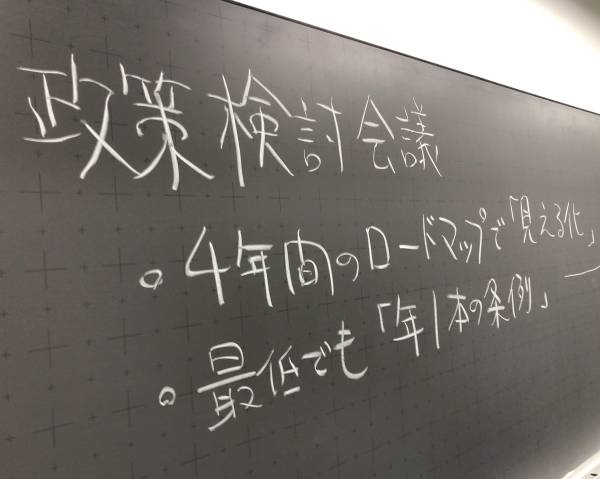

さらに横須賀市議会は政策立案中心の議会への改革を進める為に2016年12月に『(仮称)政策検討会議等準備会』を設置したのです。

ここでの議論を経て、翌2017年6月議会で正式に『政策検討会議』を立ち上げました。

議会には条例の制定・改廃権があります

横須賀市議会の政策立案のエンジン役である『政策検討会議』には全ての会派と無会派からメンバーが参加しています。つまり会派を超えた『チーム横須賀市議会』なのです。

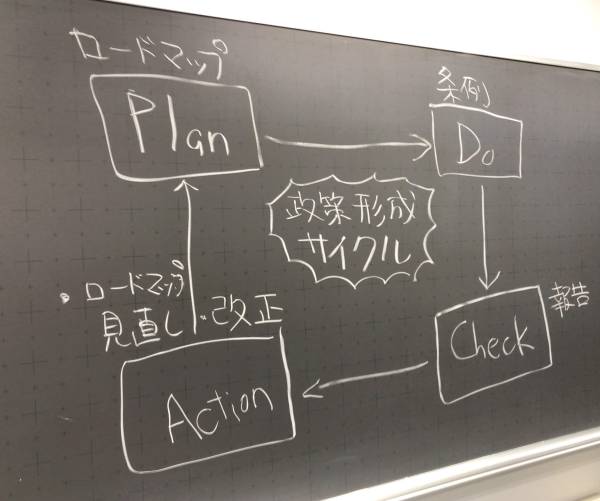

そして、1期4年間のロードマップ(実行計画)を作ってPDCAサイクルを回していきます。

政策検討会議では1期4年間のロードマップを策定します

最低でも1年に1本の条例を作って、課題を解決し、市民の福祉向上を目指していきます。

PDCAサイクルを回します

もちろん条例を作って終わりではなく、条例に基づいた行政の取り組み状況を定期的に報告を受けて、その効果を検証していきます。

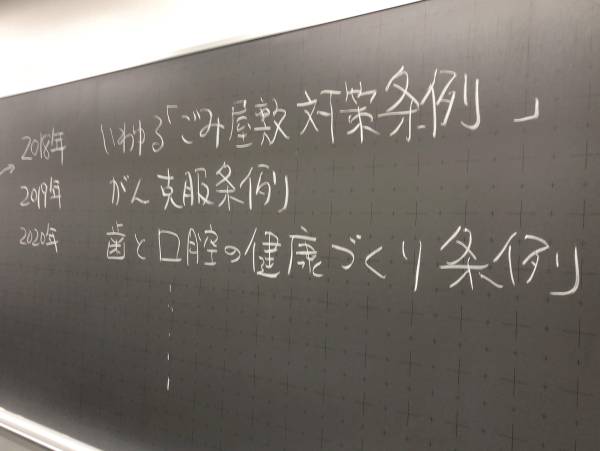

年1本の条例を策定してきました

これまでブログで報告してきたとおりですが、すでに2本の条例を策定しました。

- いわゆるごみ屋敷対策条例(2018年施行)

- 横須賀市がん克服条例(2019年施行)

今年2019年は

- 歯と口腔の健康づくり条例

の策定を目指して議論を進めています。

ここまでが第1部です。

フジノ流の政策過程論を語ってみました

第2部は、いわゆるごみ屋敷対策条例について、フジノ流の『政策過程論』を語りました。

ここに長い時間をあてて、学生のみなさんに一緒に考えていただきました。

横須賀市議会が作ったのは、ごみを集めてしまう人々への福祉的な支援による根本的な原因の解決を目指したものです。

けれども、マスメディアがこぞって取り上げたのは『行政代執行』の様子でした。

それはまさに『馬鹿騒ぎ』でした。

このメディアの馬鹿騒ぎによって全国的にも有名になってしまったひとつの事例をフジノは取り上げました。

そして、ごみを集めてしまう人々の人権といわゆるごみ屋敷の周りに暮らす人々の人権とが衝突している現実について丁寧に説明しました。

- 条例が目指した根本的な原因の解決ができたのかできなかったのか。

- 条例が作られたことに意味はあったのか無かったのか。

- 市民の人権と人権とが衝突している事態にあなたが議員だったらどう向き合うだろうか。

こうした質問を学生のみなさんに問いかけました。

約300名の学生のみなさんがシーンとフジノの話す言葉に耳を傾けてくれて、とてもありがたかったです。

自分で気づかないほどものすごく緊張していました

ラスト15分くらいのところでアサノ先生から

「じゃあ、ここからは第3部にしよう」

と声をかけてくださいました。

浅野史郎先生とフジノ

アサノ先生がフジノにマイクを向けて、選挙や政治家としての日々についてインタビューをして下さり、フジノがそれにお答えするという形式でお話をしました。

アサノ先生のユーモアを交えた問いかけにフジノは緊張感が一気にほぐれて、笑顔になってしまいました。

なんとか講義が終わりました。

帰りに、白楽駅前のいきつけのカフェに入りました。

お茶をして一息をついて、ようやく全身が汗でぐちゃぐちゃになっていることに気が付きました。

NPO法人一の会の「和カフェ」にて

いわゆるごみ屋敷対策条例については思い入れも深く、メディアの対応への怒りや、現在進行形でありとてもセンシティブな事柄な為、かなりの緊張感をもってフジノは80分くらい語り続けてしまいました。

アサノ先生が第3部をスタートさせて下さったのはその空気を変える為だったのか、と思い至りました。親心ですね。

アサノ先生、ありがとうございます。

学生のみなさん、アサノ先生、ありがとうございました

学生のみなさんは講義の後に感想や質問をシートに書いて提出します。

わざわざ毎年アサノ先生はそのコピーを送って下さいます。

「講師謝礼が出せないからそのかわり」

とおっしゃって下さるのですが、学生のみなさんからの率直な反応は謝礼なんかよりもとてもありがたいです。

アサノ先生の前でお話をすることそのものがフジノにとっては緊張なのですが、今年は新たなテーマに挑戦させていただき、さらに緊張していました。

果たしてフジノの想いをどんな風に学生のみなさんが感じてくれたのか、その感想を読ませていただくのがすごく楽しみです。

●

『地方自治論Ⅱ』を受講している学生のみなさん、ありがとうございました。

そして貴重な機会を与えて下さったアサノ先生、ありがとうございました。