まちの政治家は、こんなことしてます |

まちの政治家は、こんなことしてます |

| 2011年2月6日(日)のフジノ |

| ● リリー賞選考委員会が行なわれました/佐野卓志さんとの再会 今日は、東京・赤坂にある日本イーライリリー株式会社へ。 ここで『第7回精神障がい者自立支援活動賞(通称・リリー賞)』の 選考委員会が行なわれました。 我が国の『精神障がいへのアンチスティグマ研究』のリーダー、 佐藤光源先生(東北福祉大学大学院・教授)を筆頭に 伊藤順一郎先生(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所) 宇田川健さん(NPO地域精神保健福祉機構(コンボ)共同代表) 大島巌先生(日本社会事業大学教授) 高橋清久先生(財団法人精神・神経科学振興財団理事長) 寺谷隆子先生(山梨県立大学教授) とフジノの尊敬する方々が勢ぞろい。 まさに精神保健医療福祉界のオールスターが共演です。 (画像:佐藤先生と大島先生のツーショット)  そして、今回の選考委員会メンバーに 昨年のリリー賞を受賞された佐野卓志さんが加わってくれました。 1年ぶりの再会です。うれしい! 佐野さんは選考委員会の為に 愛媛県松山市から日帰りで駆けつけてくれました。 (画像:左から佐野さん、フジノ、高橋先生)  佐野卓志さんは、愛媛県松山市で ルーテル作業センタームゲンを運営しています。 毎年、リリー賞を受賞した方々は 一気にマスメディアにとりあげられるようになったり、 大きく生活が変わるほどの影響力があります。 だから、フジノは前回から自分が選考委員メンバーに就任する時に その影響力の大きさの前に「かなりたじろいだ」のです。 良い方向に生活が変わるのは全く問題ないですけれど もしもネガティブな方向(例えば症状が悪化してしまうなど)になったら、と 想像すると、自分が選んでしまった責任の大きさにたじろぎました。 だから、受賞から1年経って、佐野さんがお元気でいてくださって いや、むしろ活動がさらに軌道に乗っているのをうかがって、 とても安心しましたし、うれしかったです。  さて、昨年の選考委員会ほどには緊張せずに フジノも意見をたくさん言うことができました。 他の選考委員のみなさんのご意見は やっぱりとても勉強になりました。 こうして、2時間の話し合いの結果、 ついに受賞するのがどなたかを決定しました。 いやあ、今回も本当に悩みましたよ〜! でも、歴史あるリリー賞にふさわしい方・団体が 最終的に今回も選ばれたと感じます。 発表は、表彰式の場で行なわれます。 3月11日(金)です。 ● シンポジウム『メンタルヘルスと学校教育』にぜひいらして下さい! リリー賞表彰式とシンポジウムの 最新のチラシが完成しました。ぜひご覧くださいね! ・日時 3月11日(金)13:00〜17:00 ・場所 東京ステーションコンファレンス 特に、前回の活動日記では間に合わなくて紹介できなかった シンポジウムの詳しい内容が決定しました。 『メンタルヘルスと学校教育 〜中学校でのメンタルヘルス教育実現のために〜』 座長:高橋清久(精神・神経科学振興財団理事長) 佐藤光源(東北福祉大学大学院教授) 1.早期支援と学校教育の必要性 松永貴久美(尼崎市・こころ・あんしんLight(こあら)) 25歳くらいまでのこころの病気がある子どもを持つ 家族が中心なって家族の支え合いや 早期支援と学校教育への啓発活動の必要性を訴える活動を展開。 2.都立松沢病院ユースメンタルサボートセンター 「WAKABAわかば」の取り組み 西田淳志(東京都精神医学総合研究所) こころの不調に悩む若者に早く適切な支援を届けたい。 生活の場に出かけて支援する「アウトリーチ」の試み 3.「こころの病気を学ぶ授業」プログラム 小嶋美子(日本イーライリリー株式会社) 中高生向けに、統合失調症とうつ病を例とした授業プログラムを開発。 2時限分の指導要綱・映像教材・教員用マニュアルを 1枚のCDにまとめ関係者に無料で提供。 4.心の病気を学ぶ授業の拡がり 田淵泰子(岡山・万成病院ひまわり寮) 2009年2月に岡山市京山中学校で初の「心の病気を学ぶ授業」を実施。 今年度は8コマの事業を展開し、 来年度に向け岡山市内の中学での拡大を準備中。 5.中学校におけるメンタルヘルスリテラシー教育 大島巌(コンボMHL研究会/日本社会事業大学) 清瀬市や島根県の中学校で 全学年・保護者・教師向けのプログラムを実施。 中学校を対象にしたニーズ調査や 学校教育インストラクターの養成研修も行う。 6.総括;学校でどう教えるべきか 〜教科書の変遷から今後のあり方まで〜 佐藤光源(東北福祉大学大学院教授、元・日本精神神経学会理事長) 偏見に満ちた教科書から一転、 無記述の時代が30年近く続く現状をどう変えるか? --------------------------------------------------- 素晴らしいプログラムばかりです。 学校教育の中で精神保健医療福祉のことは かれこれ30年近く全く教えられていません。 かつては教科書に 精神疾患について載っていた時代もあったのですが 誤った情報や偏見に満ちた記述ばかりでした。 その後、一転して、何も書かれなくなってしまいました。 中学生・高校生時代の思春期こそが 精神疾患に最もなりやすい時期ですから 早期発見・早期支援の為にも 学校教育の中でのメンタルヘルス教育は絶対に必要です。 この信念に基づいて全国で活動しておられる方々が 当日はシンポジウムでいろいろな角度からお話をしてくれます。 当日フジノは予算委員会で出席できないのですが Ustreamを使ってインターネット生中継・録画をすることも 予定されているようです。 もしUstreamが実現したら、絶対に観たいなあ。 3月11日13:00〜17:00、 行かれる方は事前申込制ですので、ぜひお申し込みを! そして最後に、重大なお知らせがあります...。 <重大なお知らせ> 1月30日のこの活動日記で記しました 特別ゲスト(プレゼンテーター)は、当日来れなくなってしまいました。 海外ロケでどうしても帰国できないそうです。 本当に残念です。 超過密スケジュールで動いている忙しい方ですから どうにもならないですよね。 期待させてしまったみなさま、本当にごめんなさい。 でも、僕もすごく残念です。 来年こそ、ぜひあの方に来てほしいなあ。 Tweet |

| 2011年2月5日(土)のフジノその2 |

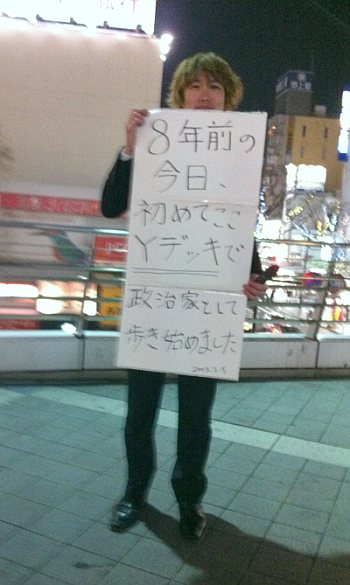

| ● 政治家フジノが生まれた日 僕個人で開いていたホームページ『すかぽち新聞』の 1つのコーナーが独立する形で この政治家フジノのホームページが生まれたのは 2003年1月31日のことでした。 「政治業界へ転職する」ということを その日、インターネットを通じてみなさまにお伝えしました。 そして、8年前の今日2月5日、 フジノは初めてYデッキに立ちました。 まだ注文したメガフォンも届いていなくて 生声のまま、とにかく声をはりあげておこなった、初めての演説でした。 のぼりも無いし、何も無い。スーツ姿でも無い。 ひとりきりで、ただ大声で叫んでいる。 それが8年前の、28歳の僕でした。 たぶん、通行していく人々は 怪訝そうな表情で僕と目が合わないようにしながら 急ぎ足で通り過ぎていったのではないかなあと思います。  ようやくメガフォンが配送されて 初めてマイクを使って街頭演説をしたのは その3日後の土曜日ことでした。 その時には友達も来てくれたので 親しい友達の多くは フジノが本格スタートしたのは その時のイメージがあるとのことでした。 でも、たった1人きりで、この場所に立って、 世間と向き合っていく覚悟を初めて訴えた2月5日こそ 政治家フジノが生まれた日だったと思っています。 だから、2月5日は政治家フジノの誕生日なのです。 街頭演説スタート、8周年でもあります。  ------------------------------------------------- 今日は、亡くなった元恋人の誕生日だ。 だから8年前、僕は今日から街頭に立つことに決めた。 他の日では絶対にダメだと思った。 2011年の今日も いつもどおり彼女のお墓まいりにいって、 改めて「誕生日おめでとう」と伝えて2人だけで乾杯をして お祝いをしてきた。 4月生まれの僕はすぐに年をとってしまう。 2月生まれの彼女が誕生日を迎えると、年に2ヶ月だけ 2人の年が同じになる。 でもまたすぐに誕生日がやってきて 僕は歳を重ねて、1歳上になってた。 彼女の誕生日のたびに、僕たちはそんなことを話した。 今は僕だけが歳をとっていく。 彼女は永遠に27歳のままだ。 政治家として僕が年数を重ねていくたびに 僕が彼女を失った年数の長さを感じる。 世の中では政治家の在職年数が長くなると お祝いをしたり勲章をあげたりするけれど 僕にとっては、悲しみの日々がそれだけ過ぎたということ。 そして、まだこの仕事を続けているということは 今も目の前の現実が変わっていないということ。 もっと働かなければ。 もっと闘わなくては。 Tweet |

| 2011年2月5日(土)のフジノその1 | |

| ● リーダース講習会へ/連合生徒会というつながり 今日は大津中学校へ。 横須賀市の中学校には、素晴らしい独自の取り組みがあります。 それは『連合生徒会』というものです。 市内に24ある中学校の生徒会メンバーが集まって 『連合生徒会』というネットワークを作っています。 昭和27年(1952年)につくられたので すでに59年もの歴史があります。 これは横浜や川崎にもありません。 とても大切な取り組みです。 生徒会のメンバーが中学校を超えた横のつながりを作って、 同世代の仲間たちとお互いに切磋琢磨して成長していくのです。  連合生徒会ではいろいろな取り組みを行なっているのですが、 その取り組みの1つである『リーダース講習会』(通称:リー講)が 今日、開かれました。 かつて武山中学校の生徒会長だったフジノも 実は今から21年前に『リー講』に参加したことがあります。 懐かしいなあ。 ------------------------------------------------------ まずは、体育館で全員集合しての『全体会』です。 24校から合計約200名が勢ぞろいして 開会式が行なわれます。 今の時期というのは、だいたい昨年11〜12月くらいに 新しい生徒会長や役員の選挙が行なわれたばかりなのですね。 だから、4月から新3年生になる 2年生が中心に参加しています。 中には1年生の内から書記や副会長をしていて 去年の『リー講』にも参加していて 今年は新たに生徒会長になったりして 2年連続で参加した人も何人かはいるのですけれど ほとんどの生徒たちは、他校の生徒会のメンバーと 今日初めて顔を合わせる訳です。 ふだん中学生が他校の生徒たちと交流することは 塾や部活以外にはあまりありませんので みんな、とても緊張気味です。  開会のことばや、教育委員会のあいさつや、 『リー講』担当の先生方の紹介が終わると、スローガンコールです。 今回のスローガンは 「高めあおう、我らの力。互いに学ぼう、リーダーの意思」 です。 みんなで大きな声でスローガンを唱えて 体育館での全体会が終わりました。  これから30人くらいずつ、8つの教室に分かれて それぞれのテーマを学ぶべく分散会に参加します。 第1分散会 「リーダー論A」仲間づくりを考える 第2分散会 「リーダー論B」学級で活躍できるリーダー 第3分散会 集会の作り方 第4分散会 原案の作り方 第5分散会 話し合いの進め方 第6分散会 合唱の作り方 第7分散会 仲間への伝え方(広報) 第8分散会 レクレーション この構成はフジノが中学生だった頃からと ほぼ同じです。 生徒会メンバーにはそれぞれの役割があると思うのですが 自分の仕事の分野にカンケーある分散会へと分かれていきます。 生徒会長をしている生徒たちは、 伝統的に第1分散会に参加する感じがあります。 「ぜひ全ての分散会を観てあげて下さいね」 と教育委員会の方々や担当の先生方から 言われていたのですが やっぱり、まずは生徒会長をしている生徒たちの様子を見たくて 第1分散会の会場へと足を運びました。  教室に入ると、参加者のみなさんはまだまだ緊張の表情です。 それぞれの学校では全校生徒のリーダーであっても 全く見知らぬ人たちの中では、やっぱり緊張しますよね。 第1分散会を担当してくれる2人の先生の指示で まずは5〜6人のグループに分かれることになりました。  (毎日少しずつ更新して加えていきます) ---------------------------------------------------- 神奈川新聞が報じてくれました! (2011年2月8日・神奈川新聞より)

Tweet |

| 2011年2月4日(金)のフジノ | |||

| ● 10人に1人が「死にたい」という神奈川県の現実 1月28日の活動日記で、このように書きました。 > 実は、神奈川県の自殺の現状は > すさまじい特徴があります。 > (略) > 後日、その「神奈川県の傾向」について > みなさまに報告します。 そこで今日は、『神奈川県の傾向』について報告します。 神奈川県は、とても生きづらい現実がある。 特に、若い世代にとって、生きづらいまちである。 フジノはこんな危機感を強く持っています。 そんな危機感を抱いている理由を あなたと共有できればと願っています。 まず、こちらをご覧ください。 神奈川県がおこなった『県民ニーズ調査』の結果を 神奈川新聞が1面トップで報じました。 全文を引用します。 (2011年1月20日・神奈川新聞・1面トップ記事より)

20歳以上の1割「死にたい」、意識調査で明らかに 「自殺防止難しい」4割/神奈川 全国の自殺者が年間3万人を超す深刻な状況が続く中、 20歳以上の県民の10人に1人が 過去1年間に「死にたい」と思うほどの悩みやストレスを抱えていたことが 県の意識調査で明らかになった。 一方で全体の4割以上は「自殺を防ぐことは難しい」と認識。 行政や地域に突きつけられた難題と 解決に向けた早急な実効策整備の必要性が あらためて浮き彫りとなった。 県によると、県内の2010年の自殺者数(速報値)は 1810人(前年比25人減)で、4年連続1800人を突破している。 調査は「10年度県民ニーズ調査」の一環で行われ、 県が自殺に関する意識を調べたのは初めて。 昨年秋に無作為に選んだ20歳以上の男女 約680人から回答を得た。 調査では、「死にたい」と思うほどの悩みやストレスの有無について、 1・5%が「よくあった」と回答。 「時々あった」(9・9%)を含めると11.4%が 深刻な悩みに直面していたことになる。 その原因(以下は複数回答)は 「家族との人間関係」(36.4%)が最も多く、 次いで「生活費の問題」(33.8%)、 「職場・学校での人間関係」(29.9%)の順だった。 自殺に対する意識に関しては、 83.9%が「社会全体で取り組む必要がある」と答えた一方、 41.3%は「防ぐことが難しい」と回答。 自殺問題に対する関心は高いものの、 実効策が見いだせない状況に不安が募る傾向を裏付けた。 心の悩みの相談相手は 「家族・親族」、「友人・知人」がいずれも50%以上だったのに対し、 市町村や保健所などの相談窓口は10%に満たなかった。 県に求める自殺対策は、 「学校での『いのちの授業』」(57.1%)、 「高齢者の孤立防止対策」(49.1%)、 「雇用・労働相談の実施」(48.7%)が多かった。 家庭や職場のストレスにどう向き合い、 掛け替えのない命を守る取り組みにつなげるか。 県保健予防課は、調査結果について 「社会全体での解決に取り組む機運が高まっている」と分析。 本年度中の策定を目指している「自殺総合対策指針」で 教育面や地域・家庭での充実を図るなど、 今後の対策強化につなげていく考えを示している。 (香川直幹) --------------------------------------------------------- (引用おわり) この調査は、昨年10月末から11月にかけて 県内に暮らす20才以上の方々を対象にして行なったものですが かなり衝撃的な結果になりました。 この1年間の間に「死にたい」と思うほどの 悩みやストレスがあったか を尋ねた結果です。 「よくあった」と答えた人は、1.5% 「時々あった」と答えた人は、9.9% この2つを合計すると、 10人に1人が「死にたい」と思った事がある と、神奈川新聞は報じました。 (神奈川県『調査結果の概要』P12より)

完全に「全く無かった」と答えた人は70.4%でした。 「あまり無かった」と答えた人(14.8%)は 別の言い方をすれば「考えた事はある人」にあたる訳で それも含めると10人に2.5人は 「死にたいと思ったことがある」という状況です。 神奈川県で暮らす20才以上の方々の メンタルヘルスはかなり厳しい ということが明らかになった調査でした。 ● 15才から39才の死因のワースト1位が「自殺」という現実 さらにフジノが知ってほしいことは 若い世代のリアルについてです。 下の表をご覧ください。 年齢別に、人が亡くなる原因(死因)として多い順にしたものです。 (かながわ自殺対策会議・配布資料・『全国と神奈川県の自殺者の状況』より抜粋)

すさまじい特徴がある、とフジノが記したのは このような現実があるからです。 10歳から54歳までの広い年代にわたって 神奈川県では死因のワースト3を自殺が占めているのです。 こんなひどい現実を知っていて下さい。 <15〜39歳までの死因の1位は、自殺...> 15〜19歳の死因1位:自殺 20〜24歳の死因1位:自殺 25〜29歳の死因1位:自殺 30〜34歳の死因1位:自殺 35〜39歳の死因1位:自殺 <40〜49歳までの死因の2位が自殺> 40〜44歳の死因2位:自殺 45〜49歳の死因2位:自殺 さらに、10〜14歳と50〜54歳の死因3位が自殺です。 あまりにも若い世代が生きづらい。 これが神奈川県の現実です。 --------------------------------------------------------- フジノが自殺対策に取り組んだのは 防ぐことができるいのちを自殺から守りたいからです。 特に、若い世代のいのちを守りたいと強く願っています。 そのフジノからすると、日本の自殺対策はあまりにも弱くて 全ての政策の中での力の置き方が小さすぎるのです。 もっと生きづらさを無くす対策に 徹底的に取り組むべきです。 政府は、少子化社会を変える為に こどもを産んでもらえるようにしようという政策を取っています。 でも、この国に生まれてくることができたとしても 圧倒的なまでの生きづらさの前に 若いいのちが どんどん奪われている現実があります。 今生きている人のいのちを もっと守らなければいけないのです。 特に、若い人たちのいのちを守らなければいけない。 若い人が自殺へと追い込まれる社会に 未来なんて無いのだから。 フジノの持っている危機感を、きっとあなたと共有できたと思います。 これからも、もっと強く自殺対策をすすめていきます。 だから、どうかあなたも力を貸して下さい。 どうか、お願いします。 Tweet |